Das erste Mal war ich als Kind in Roggow, zu DDR-Zeiten Mitte der 70er Jahre. Die eindrücklichste Erinnerung daran ist der widerliche Geschmack des Eis am Stiel, das meine Schwester und ich geschenkt bekommen hatten, im Konsum, einem kleinen Supermarkt, der im Foyer des alten Herrenhauses untergebracht war. Das Haus gefiel mir nicht, es war ein großer grauer Klotz. Unsere Eltern waren drinnen im Laden, wir saßen im Auto, verzweifelt, denn an unseren Fingern rann das Eis herab, das wir um keinen Preis essen wollten. Aber hinaus konnten wir nicht, unser Auto war belagert von neugierigen, lachenden Menschen, die – so meinten wir jedenfalls – jede unserer Bewegungen genau verfolgten und kommentierten. Wir versuchten uns hinter unseren großen Teddybären zu verstecken, im vergeblichen Bemühen, den Eis-Schmier nicht im Fell zu verteilen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen unsere Eltern fröhlich wieder zurück und luden einen gigantischen Sack Mecklenburgische Kartoffeln ein. Für die Ausreise aus der DDR ein paar Tage später hatten sie ihn im Kofferraum notdürftig mit Kleidungsstücken bedeckt. Die Grenzbeamten durchwühlten alles, sie stocherten sogar mit dünnen Stangen in unserem Tank herum, aber über die Kartoffeln verloren sie kein Wort. Ich vergrub während der Grenzkontrollen meine Nase so tief es ging ins vertraute Teddyfell, ich weiß noch heute, wie es roch. Meine Sorge galt nicht den Kartoffeln, sondern der Herkunft meiner Mutter: Rostock. Das stand so in ihrem Pass. Wer wusste schon, ob es hier nicht Gesetz war, dass jeder, der im Osten geboren war, auch hier zu bleiben hatte? Würden uns die Männer nicht vielleicht an der Ausreise hindern und meine Mutter ins Gefängnis stecken?

Aber so grässlich ich es hier fand – für meine Mutter waren die seltenen Besuche in der Heimat jedes Mal ein Auftanken. Ein Aufladen der eigenen Identität. Ostsee-Luft, Plattdütsch snacken, mit der Schulfreundin in Bad Doberan in gemeinsame Erinnerungen abtauchen. Eigentlich, so habe ich schon ziemlich früh festgestellt, war meine Mutter im Rheinland immer eine Fremde geblieben. Sie war anders. Eben eine Mecklenburgerin. Hager und groß, mit hellblauen Augen, freundlich, aber distanziert. So wie ihr Vater Detel.

Der Verlust der mütterlichen Heimat, des Familiensitzes, hat meine Familie und mein Leben geprägt, genau wie die glücksgetränkten Schilderungen meiner Mutter von ihren Kindheitstagen: Von sonnenbeschienenen Roggower Feldern, vom Herumtollen in Strohballen und anschließendem Vanilleeis essen („Vanilje“, sagte meine Mutter), „bis wir nicht mehr konnten“. Vom Schwimmen lernen im Salzhaff, ohne Schwimmlehrer, mit Hilfe der älteren Cousins und Cousinen. Vom Klavierspiel der Tante, das bis hinaus auf den Rasen klang in lauer Sommernacht – und vom jähen Ende all dieses Glücks, all dieses Zusammenseins, dem Zerstieben der Familienmitglieder in alle Winde, bis heute.

Die Geschichte der Familie Oertzen ist eng verbunden mit dem Ort Roggow. 1192 wird erstmals ein „Wendischer Edler“ namens Uritz schriftlich erwähnt. Er soll im Hofgefolge des Fürsten Heinrich Borwin I. gewesen sein, dem Souverän der Herrschaft Mecklenburg. Der Name Uritz, der sich in den folgenden Jahren über Oritz – Ordessen schließlich in Oertzen gewandelt hat, bedeutet in seinem wendischen Stamm „Ackersmann“. Offenbar ein Hinweis darauf, dass er bereits Grundbesitz hatte. Die ersten urkundlichen Unterlagen über den Grundbesitz – Roggow – stammen vom Anfang des 14. Jahrhunderts.

Dass Willy der Herr des Familienguts der Oertzen wird, war nicht vorgesehen. Genau wie mein Großvater Detel studiert er Jura und strebt eine Stelle irgendwo in der Landesverwaltung oder ähnlichem an. Anders als mein Großvater ist er dabei Mitglied einer schlagenden Verbindung. Das disziplinierte Corpsleben mit den vielen gleichaltrigen, gleichgesinnten Männern, „mit denen man sich abschliff“, jawoll, das habe ihm gut getan, schreibt er später.

Nachdem er es mit dem Studium erst in Heidelberg, dann in München und darauf in Rostock nicht so furchtbar ernst genommen hat, zieht er es in Berlin dann doch noch durch und macht sein erstes Staatsexamen. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1909, Willy ist 26 Jahre alt. Für sein Referendariat in einer Kanzlei und bei Gericht geht Willy nach Schwerin. Und nimmt jede Einladung an, vor allem die von der feinen Schweriner Hofgesellschaft, die „eine Menge reizender Geselligkeiten“ anbietet – das heißt wohl: Bälle, Tanztees, jedenfalls „Tanzereien“. Deren Höhepunkt bilden die zweimal jährlich stattfindenden Hofbälle im Schweriner Schloss, bei Friedrich Franz IV., Großherzog von Mecklenburg und seiner Frau, Prinzessin Alexandra von Hannover und Cumberland.

Allerdings, „rein tanzsportlich waren die großen Feste im Schloss weniger ergiebig, denn es war nicht gestattet, links herum zu tanzen und auch sonst musste man sich in Anbetracht des Milieus mäßigen.“ Leider verschweigt Willy, wo und vor allem wie er sich bei anderen Gelegenheiten weniger mäßigt bzw. was eigentlich bei rechtsdrehenden Tanzereien geschieht … Im Schloss scheint es aber doch ganz interessant zugegangen zu sein, jedenfalls hat er im Tagebuch notiert: „Die Gäste versammelten sich im goldenen Saal. Es war ein äußerst farbenprächtiges hübsches Bild. Die Damen trugen ihre schönsten Toiletten, die älteren Damen meist aus schwerer Seide, tief ausgeschnitten und mit teilweise prachtvollem altem Schmuck. Die Herren trugen sämtlich Uniformen, meist mit reicher Goldstickerei und weißen Hosen mit goldenen Biesen. Die Referendare (also auch Willy) trugen eine kleine Uniform, dunkelblauer Frack mit dunkelviolettem Samtkragen und Aufschlägen, sowie blanken Knöpfen. Dazu den Chapeau-claque (Zylinder), der aber schon im Absterben begriffen war. Man hielt ihn nur während des feierlichen Beginns des Festes in der Hand, die übrige Zeit dekorierte er friedlich mit vielen seinesgleichen die Wände oder die Simse der Säulen und wurde abends entweder vergessen oder verwechselt.“

Erst nachdem die Fürstlichkeiten alle wichtigen Ballteilnehmer begrüßt haben, dürfen die Tanzwütigen loslegen. „Der Großherzog forderte selbst die Damen auf, die Großherzogin ließ sich meistens frei von den Herren engagieren, wobei die vortanzenden Offiziere für Ordnung und Platz sorgten (ich wüsste zu gerne, wie tanzende Offiziere für Ordnung sorgen! Waren das so eine Art Bodyguards?) Gelegentlich ließ die Großherzogin auch einzelne Herren zu sich befehlen.“

Was Willy vor allem zu den Festivitäten treibt, ist weniger die Großherzogin als vielmehr „ein junges Mädchen“. Und das scheint nicht gerade abgeneigt zu sein. Gerda, Gräfin Westarp, älteste Tochter des Majors a.D. Graf Westarp. Er hat sie schon manches Mal flüchtig gesehen, diese Gerda, denn sie wohnt nur wenige Häuser neben ihm, in der Annastraße in Schwerin. Man sieht sich auf dem Tennisplatz oder beim abendlichen Spaziergang, nickt grüßend, wirft sich verstohlene Blicke zu. Die Sonne scheint heller in diesen Tagen. Alles ist schön. Willy ist verliebt. Er hat Spaß, das Studium ist geschafft, eine Karriere irgendwo in der Verwaltung des Landes steht ihm offen… und dann stirbt Onkel Helmuth, der älteste Bruder von Vater Fortunatus, Herr des alten Familienguts in Roggow.

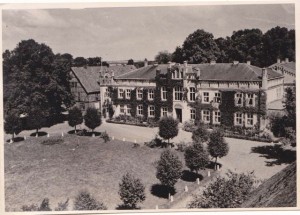

Roggow! Ein altes Herrenhaus mit unendlich vielen Zimmern, zugigen Fenstern und knarzenden Holztreppen, einem hellen Festsaal mit Kamin und Ölgemälden – mit möglichst würdig dreinblickenden Ahnen mit Doppelkinn und Schmalzlocken – einem großen Park mit riesigen uralten Bäumen, deren ausladende Äste bis zum Boden reichen und darunter ein verschwiegenes Plätzchen bieten, und einem Wassergraben voller Entengrütze, über den eine elegant geschwungene steinerne Brücke führt. Dahinter erstrecken sich endlose Felder, in der Ferne blinkt das Wasser des Salzhaffs. Hier kommen die Oertzens her, seit eh und je hat es der älteste Sohn vom Vater geerbt und es wiederum an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Und nun dies: Helmuth hat nur eine einzige Tochter, Eleonore. Im Jahr 1909 ist es undenkbar, dass so ein altes Familiengut von einer Frau geleitet wird. Es muss also ein Mann sein, aber welcher? Helmuth wünschte sich, dass sein Bruder Fortunatus das Erbe antritt – mein Urgroßvater. Ob er darüber auch mit seiner Tochter gesprochen hat? Fortunatus ist jedenfalls nicht begeistert von der Idee, Gutsherr von Roggow zu werden. Verständlich, das Gut ist hoch verschuldet, und Fortunatus hat nicht den Hauch einer Ahnung von Landwirtschaft. Wie auch immer, Helmuth setzt in seinem Testament fest, dass sich Fortunatus und Eleonore über die Übernahme auseinandersetzen mögen, und: das Töchterchen solle doch bitteschön „auf ihr Lehensjungfernrecht verzichten.“

So.

Lehensjungfernrecht.

Wenn jemand mal in den Genuss kommen möchte, Google vollkommen ratlos und stumm zu erleben: einfach „Lehensjungfernrecht“ eingeben.

Was ich darüber herausgefunden habe, ist, dass Eleonore eigentlich das Recht hat, ihr Leben lang in Roggow zu wohnen und daraus auch Nutzen zu ziehen. Sie darf also die Felder bewirtschaften und ernten und die Äpfel des Apfelbaums essen oder auch verkaufen. Und darauf soll sie nun also verzichten!?

Von meiner Tante Bille weiß ich, dass Eleonore der Abschied von Roggow sehr schwergefallen sein muss. Sie hat den Nachbarn geheiratet, einen Grafen Hans Wichard von Wilamowitz-Moellendorff, und ist nie wieder nach Roggow zurückgekehrt, nicht einmal für eine Stippvisite. Heute kann man dort überall Urlaub machen, sowohl in Roggow als auch im Schloss Hohen Niendorf, wo Eleonore von Roggow aus hingezogen ist – Vater Helmuth hat ihr das Schloss offenbar als kleinen Mitgift-Trost zur Hochzeit geschenkt, heute erinnert die Ferienwohnung „Eleonore“ an die Unglückliche.

Willy braucht sich vom Kummer der Cousine nicht beeindrucken zu lassen, wird er auch nicht, es ist halt so Brauch, dass ein Mann die Geschäfte führt, und fertig. Jedenfalls, als Fortunatus seinen Ältesten fragt, ob er Gutsherr werden möchte, scheint der nicht lange zu zögern, schon allein, weil ihn das Referendariat und die Aussicht auf ein Leben als Jurist nicht glücklich machen. Später schreibt er: „Ich hatte damals noch kein eigenes Urteil über diese Dinge. Ich war 26 Jahre alt. Heute sind die Menschen frühreifer als unsere Generation! Hatte aber große Lust zur Landwirtschaft aus einem ererbten blutmäßigen Instinkt heraus, der mich nicht getäuscht hat.“

Es ist aber noch mehr, was Willy dazu bewegt, Gutsbesitzer zu werden: sein Traditionsbewusstsein, und sicherlich auch sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der jahrhundertealten Familientradition. Die wird ihm Fortunatus beigebracht haben. Dieser schreibt in die Oertzen-Roggower „Familienbibel“ (in die seit Jahrhunderten jeder Roggower Hausherr die Lebensdaten seiner Familie eintrug) eine Mahnung an die Nachkommen. Anlass war, dass das uralte Gesetz der „natürlichen“ Weitervererbung von Vater zu Sohn gekippt werden sollte und auch gekippt wurde. Mit diesem Gesetz durfte ein Familienbesitz nicht an jemanden gegeben werden, der nicht zur Familie gehörte. „Angesichts der zweifellos bevorstehenden Beseitigung des befestigten Grundbesitzes (Fideikommiss und Lehen), ist es mir ein Herzensbedürfnis, als letztes Glied der älteren Generation aus dem Hause Roggow, in diese Familien-Bibel eine ernste Mahnung einzutragen an alle Nachfolger im Besitz von Roggow: Wirket dahin, dass jeder einzelne es als seine unabweisliche Pflicht ansehe, Roggow, das über ein halbes Jahrtausend ununterbrochen in Oertzenschen Händen gewesen ist, diesem Geschlecht erhalten bleibe, solange es noch einen Oertzen gibt. Hat Gott dem Besitzer von Roggow einen männlichen Nachkommen nicht geschenkt, oder hält er ihn für unfähig, unwürdig oder mangels genügender Mittel für ungeeignet Roggow zu übernehmen, so suchet unter den nächstverwandten Namensvettern, in erster Linie aus dem Hause Roggow, denjenigen aus, der geeignet und Willens ist, Roggow der Familie zu erhalten.“

Und genauso geschieht es 1909, als erst Fortunatus und dann Willy ausgesucht werden, um Roggow „zu erhalten“.

An dieser Stelle sei gesagt: Roggow ist immer noch – oder vielmehr: wieder – in den Händen der Familie. Als eines von ganz wenigen Familiengütern in Deutschland, die noch in Besitz der Ursprungsfamilie sind.

Jetzt lässt sich Willy vom Justizdienst beurlauben und stürzt sich in die Landwirtschaft. Er lernt bei einem bekannten Landwirt, was es wirklich heißt, solch einen Betrieb zu führen. Und dann stirbt plötzlich und unerwartet Mutter Adele. Nach kurzer Krankheit verstorben, mit 62 Jahren. Woran? War es Krebs? Darüber schreiben die Brüder mit keiner Silbe. Es wurde in diesen Zeiten nicht viel Aufhebens gemacht um den Tod eines Menschen. Acht Jahre zuvor war bereits Detels und Willys älteste Schwester Jenny gestorben, im zarten Alter von 27. Auf ihrem Totenschein steht, sie sei eine „Hilfsschwester“ gewesen. Das ist alles, was ich von ihr weiß.

Mutter Adele, meine Urgroßmutter: Adele Louise Henriette Helene geb. Gräfin von Bassewitz. Sie ist eine spröde, reservierte Natur, so erinnert sich Willy später. Zärtlichkeiten auszutauschen ist nicht ihre Art. Die Wärme in der Familie kommt wohl mehr vom Vater. Als Adele einmal eine schwere Rippenfellentzündung hat und sich davon im Krankenhaus nicht erholen will, da pflückt er ihr täglich eine Portion Walderdbeeren und kauft dazu Sahne. Auf diese Weise gestärkt, erholt sich Adele langsam wieder.

Fortunatus ist da Gesandter Mecklenburgs im Bundesrat in Berlin. Ein Botschafter also. Als solcher hat er irrwitzige Repräsentationspflichten. Und Adele bemüht sich redlich, mitzuhalten. Sie interessiert sich nicht für Politik, gibt aber brav ein Diner nach dem anderen. Im Laufe eines jeden Winters kommen so über ein Dutzend Diners und ein bis zwei „Tanzfeste“ zusammen. Jedes Fest organisiert Adele allein, nur mit ihrem Koch, auf den Tisch kommen mecklenburgische Landprodukte. Den Schlüssel zur Vorratskammer trägt Adele bei sich, sie hat die – meist mecklenburgischen – Dienstboten genau im Blick, wehe der (Berliner) Köchin, die sie dabei erwischt, dass sie ihre Einkäufe falsch belegt. Und dann sind die eigenen Empfänge noch lange nicht alles, Adele muss schließlich auch die anderen besuchen, und so ist sie an vier von sieben Tagen fort zu irgendwelchen Festen. Später nimmt sie dazu auch die Töchter Jenny und Leni mit. Nicht auszudenken, was das an Geld kostet. Und dann hat Adele noch nicht mal besonders Spaß daran, sie muss es halt machen. Mit der lauten glitzerigen Berliner Gesellschaft wird Adele nie warm, auch sie ist eben eine echte Mecklenburgerin.

Auf ihrem Sterbebett schreibt sie an Fortunatus über die Kinder: „Interessiere Dich für ihre Interessen“. Und das, sagt Willy später, erfüllt Fortunatus ganz und gar, auch wenn es ihm schwerfällt, denn er ist tief getroffen vom Tod seiner Frau. Willy schreibt später: „Ich fuhr nach Schwerin, wo ich meinen Vater tief erschüttert und gebrochen über diesen jähen Schicksalsschlag antraf. Er sprach von dieser Zeit an viel über seinen eigenen Tod, und obwohl er noch 13 Jahre danach gelebt hat, ist er von diesem Tage an ein alter Mann gewesen, für den das Leben keinen eigenen Wert mehr besaß.“ Die Söhne und vor allem Leni, die Schwester, stehen dem Vater bei, sortieren sich und das Haus.

Der Trauermarsch geht durch die Annastraße, wo das Haus der Familie steht. Ein paar Häuser weiter, hinter der Gardine eines Fensters, nimmt auch Gerda an der Trauer teil. Sie werden sich noch öfters treffen, die beiden. Heimlich, denn offenbar stößt Willys Wahl beim Vater nicht gerade auf große Begeisterung. Kurze Zeit später verloben sich die beiden – ebenso heimlich. Vater Fortunatus, schreibt Willy, „war in dem Glauben, diese Neigung von mir wäre nur eine vorübergehende, auch hielt er es damals für notwendig, dass ich, um Roggow halten zu können, eine wohlhabende Partie machen müsse.“

Derweil ziehen sich die Verhandlungen zur Übernahme von Roggow länger hin – Grund ist ein in den USA lebender Vetter namens Samuel. Er muss mit 30.000 Mark abgefunden werden, viel Geld für die damaligen Verhältnisse.

Willy studiert zwei Jahre auf der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und macht auf dem Gut des Onkels Bassewitz die Frühjahrsbestellung mit. Und dann ist es so weit, am 1. Juli 1911 übernimmt Willy Roggow. Das Gut ist da 1,6 Millionen Mark wert, inklusive Inventar, aber auch einem Berg an Schulden: 1.044.650,- Mark. Noch ist Vater Fortunatus mit im Boot. Vier Jahre später wird Willy alleiniger Besitzer. Das heißt: Willy und Gerda werden Besitzer, denn die beiden heiraten 1912 – diesmal mit Einwilligung von Vater Fortunatus, er ist von da an „der rührendste Schwiegervater, der nur gedacht werden kann“.

1921 werden sie an den im Kern mittelalterlichen Putzbau einen Flügel bauen und dem Herrenhaus damit das Gesicht geben, das es noch heute hat.

1921, da ist die gute alte Zeit vorbei, auf den Kopf gestellt vom Großen Krieg, der erst viel später der „Erste Weltkrieg“ genannt werden soll.