Im Sommer 1905 muss Detel sein Jura-Studium in Lausanne für ein Jahr unterbrechen: Für den Freiwilligen-Militär-Dienst, mit dem Ziel, „Reserveoffizier“ zu werden.

In unserer Zeit entwirft man Konzepte, wie man die Bundeswehr für Berufseinsteiger wieder attraktiver machen kann. Zu Detels Zeit nimmt das Militär auch noch Geld dafür, dass man sich ein Jahr lang anschreien lässt und Befehle ausführt. Vater Fortunatus muss zunächst einmal schriftlich erklären: „Dass ich bereit bin, ihn während seiner 1-jährigen aktiven Dienstzeit zu bekleiden, auszurüsten und die Kosten für Wohnung und Unterhalt zu übernehmen.“ Für alles muss er aufkommen: für die Benutzung des Pferdes, für dessen Futter, selbst für ein Buch über die Regimentsgeschichte, Pflichtlektüre für jeden „Einjährigen“, zweibändig.

Detel kommt nach Pasewalk in der Uckermark, gleich vor dem Ende der Welt. Das Regiment, zu dem er kommt, heißt „Kürassier-Regiment-Königin Pommersch. Nr. 2“ und ist – natürlich – ein Kavallerieregiment. Junge Adlige, so habe ich gelernt, wären niemals auf die Idee gekommen, freiwillig zur Infanterie zu gehen. Zu gehen, weil man dort zu Fuß geht und nicht, wie bei der Kavallerie, hoch zu Ross sitzt.

Der Tagesablauf ist strikt, es wird hart gekämpft … und hart gesoffen. Zwischendurch ruht sich Detel für ein paar Tage zuhause bei der Familie aus, die inzwischen nach Schwerin umgezogen ist. Dort gibt es Bälle und ein Karnevalsfest, für das sich alle bis auf Detel kostümiert haben – er hat davon schlicht nichts mitbekommen. Wie sich Adlige zu der Zeit kostümieren? „Als Diener, Burschen, Köche, Konditoren“. Das ist die ultimative Gaudi: einmal in die Rolle der Dienenden zu schlüpfen, der hart Arbeitenden.

Der Tagesablauf ist strikt, es wird hart gekämpft … und hart gesoffen. Zwischendurch ruht sich Detel für ein paar Tage zuhause bei der Familie aus, die inzwischen nach Schwerin umgezogen ist. Dort gibt es Bälle und ein Karnevalsfest, für das sich alle bis auf Detel kostümiert haben – er hat davon schlicht nichts mitbekommen. Wie sich Adlige zu der Zeit kostümieren? „Als Diener, Burschen, Köche, Konditoren“. Das ist die ultimative Gaudi: einmal in die Rolle der Dienenden zu schlüpfen, der hart Arbeitenden.

Nachdem das Jahr vorüber ist, geht Detel nach München, um dort weiter Jura zu studieren – oder sollte ich sagen: um dort die Niederungen der bayrischen Volkskultur zu studieren? Wobei eine gehörige Maß Bier eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Immer wieder kommen Militärübungen dazwischen, in Pasewalk.

Deutschland ist zu der Zeit ein Land, das nach Expansion dürstet, nach Ausbreitung, ja, zur Not auch mit Hilfe des Militärs. Und deshalb rüstet es kräftig auf. Vor allem die gehobenen, konservativen Schichten sind nicht abgeneigt, mit Waffengewalt mehr Macht zu erlangen. Es herrscht eine zunehmend kriegerische Stimmung, nicht nur bei den Adligen, die dem Militär nahestehen. Die anderen europäischen Staaten sehen das wachsende Selbstbewusstsein und vor allem das erstarkende Militär Deutschlands mit Misstrauen. Und rüsten nun ebenfalls auf.

Das Gefühl vor dem Ersten Weltkrieg, es muss wie die Spannung des nervösen Fingers am Abzug eines Maschinengewehrs sein. Bei jedem etwas lauteren Geräusch zuckt der Finger, fast hätte er den Schuss ausgelöst. Bis es 1914 tatsächlich passiert.

Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand wird in Sarajevo, der Hauptstadt von Serbien, ermordet. Von einem Terrorkommando junger nationalistischer Serben. Ihre Waffen haben sie vom serbischen Geheimdienst erhalten.

Serbiens Nachbar Österreich bzw. die österreichisch-ungarische Monarchie beobachtet das Land seit einiger Zeit ohnehin mit Argwohn. Es hat Angst, dass Serbien zu stark wird neben ihm, und ihm die Besitzungen auf dem Balkan streitig macht. Allerdings hat Serbien einen starken Verbündeten: Russland. Und vor dem haben die Österreicher großen Respekt, weshalb sie bislang vor einem Krieg gegen Serbien zurückgeschreckt sind. Doch auch die Österreicher haben einen starken Verbündeten: Deutschland. Vorsorglich fragen sie hier um Unterstützung an, und bekommen sie prompt zugesagt. Österreich hat nun, wenn man so will, einen Grund, den Säbel zu ziehen und erklärt Serbien den Krieg. Den Deutschen ist das gar nicht so unlieb. Den Krieg gegen Serbien wollen sie als Testfall dafür benutzen, wie kriegswillig sich die Russen zeigen. Sollten die eingreifen, so hat man einen stichhaltigen Grund, selbst Krieg zu führen gegen Russland. Und zwar jetzt und nicht später, denn in zwei, drei Jahren würde Russland seine Aufrüstung beendet haben.

Der Knopf ist gedrückt, nun springt die Maschinerie an und ist nicht mehr zu stoppen: Österreich erklärt also Serbien den Krieg, die Russen springen den Serben bei. Deutschland stellt sich gegen die Russen – es erklärt ihnen am 1. August den Krieg und macht mobil. Das ruft die Franzosen auf den Plan, die sich zu den Russen gesellen.

Nun sehen sich die Deutschen und die Österreicher also zwei Fronten gegenüber: den Russen und den Franzosen. Man teilt sich auf: Die Österreicher sollen sich die Russen vorknöpfen, die Deutschen möglichst schnell in Frankreich einmarschieren, so ist der Plan. Genauer gesagt der so genannte „Schlieffen-Plan“, er wird aus der Schublade geholt, sieh mal einer an, neun Jahre alt ist der schon, man hat sich in Deutschland also schon vor einiger Zeit mit einem möglichen Krieg beschäftigt. Der Plan sieht vor, die Befestigungen in Ost-Frankreich zu umgehen und stattdessen durch Belgien zu marschieren. Innerhalb weniger Wochen will man Frankreich besiegt haben. Danach sollen die deutschen Truppen gen Osten marschieren, gegen die Russen kämpfen – am besten noch ehe deren Mobilmachung abgeschlossen ist. Es muss also alles ganz schnell gehen.

In Deutschland verbreiten die Politiker und die manipulierte Presse überall die Mär, das Deutsche Reich sei durch hinterhältige Machenschaften der anderen Großmächte überfallen worden und müsse sich nun gezwungenermaßen verteidigen. Die Deutschen bekommen überall, in den Medien, an den Schulen und Hochschulen, aber auch in den Kirchen zu hören, dass Deutschland in der Stunde der Gefahr ihres Einsatzes und ihres Opfers bedürfe, und dass sie nicht beiseite stehen dürfen. Mit der Folge, dass das Militär die Anzahl an Kriegsfreiwilligen kaum bewältigen kann, die so schnell wie möglich an die Front wollen. Zahlreiche deutsche Wissenschaftler beschwören die kulturelle Überlegenheit der Deutschen. Der Krieg wird als eine Art biologische Notwendigkeit beschrieben. Künstler, Intellektuelle, Schriftsteller drängen an die Waffen. Richard Dehmel, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Alfred Kerr, Hermann Hesse – der allerdings ist so kurzsichtig, dass man ihn nicht lässt. Aber nicht überall ist die Kriegsbegeisterung so groß wie bei den akademischen Städtern. In der Arbeiterschaft und auf dem Land löst der Kriegsbeginn Angst und Entsetzen aus. Und die realistische Einschätzung, dass, wenn der Familienernährer an der Front steht, die blanke Not herrschen wird.

Großvater Detel ist 28 Jahre alt, als der Krieg losgeht, das heißt, er ist sicher nicht so naiv wie viele andere kriegsbegeisterte Soldaten. Aber mit der gleichen Überzeugung aufgewachsen, dass ein echter Mann seine und seines Landes Ehre auf dem Schlachtfeld verteidigen muss. Und genauso ahnungslos wie alle anderen, was die Soldaten erwarten wird: nämlich nicht mehr der Kampf Mann gegen Mann, sondern der einer Riesen-Maschinerie gegen eine andere. Niemand ahnt, dass das Gemetzel binnen vier Jahren 15 Millionen Tote fordern wird.

Ich erspare dem geneigten Leser die vielen detaillierten Beschreibungen nicht enden wollenden Kriegs-Gemetzels. Detel hat gewissenhaft Tagebuch geführt. Ich will mich auf das Notwendigste beschränken.

Gleich am 3. August, der deutsche Reichskanzler von Bethmann Hollweg hat gerade Frankreich den Krieg erklärt, setzt sich das Kürassierregiment Königin Pommersch. Nr. 2 von Pasewalk aus Richtung Belgien in Bewegung. Die Ausstattung: Das Bajonett, auch Seitengewehr genannt. Ein Gewehr mit oben angebrachtem langem Messer, zum Schießen und Fechten. Es hat den alten Degen ersetzt, das Schlachtschwert, die Vorrichtung dafür befindet sich aber noch immer am Sattel. Der Marsch durch Belgien hinterlässt eine Schneise der Verwüstung, des Leids und des Todes. In mehreren kleinen Städten massakrieren die Deutschen Zivilisten. Männer, Frauen und Kinder. Überlebende erstechen sie mit dem Bajonett oder benutzen sie als lebende Schutzschilde. Drei Tage lang brennt die schöne alte Universitätsstadt Löwen, ein Schmuckstück an Architektur, Literatur und Kunst. „Seit 24 Stunden sind die Pferde nicht getränkt. Sehr schlapp. Die Befehle der Führer berücksichtigen dies nicht.“ „Es ist schrecklich, wie schnell man verroht. Abends im Biwak war bei strömendem Sekt und einem Fass Münchner himmlische Stimmung.“

Ich stelle mir vor, dass jeder Tag in diesem Krieg wie das Leben in absoluter Potenzierung gewesen sein muss. Quälende Angst und Erschöpfung, höchste Konzentration, jubelnde Freude, Trauer, archaisches Machtgefühl über Leben und Tod, die ebenso archaische Freude über das eigene Überleben, und dazu sich heldenhaft vorkommen und im Glauben, das Richtige zu tun, das hat man den Soldaten schon immer ins Hirn gebrannt. Ich habe gehört, dass sich Soldaten, die eine Schlacht überlebt haben, in einem regelrechten Glücksrausch befinden. Wenn das Ganze dann noch kollektiv empfunden wird und mit reichlich Alkohol begossen wird, hat es das Zeug zum Süchtigmachen. Detel drückt es wenig später so aus: „Man hat rasende Strapazen zu erleiden und man hat stündlich mit einem plötzlichen Tod dauernd zu rechnen. Das sind Sachen, mit denen man sich so gut es geht abfindet. Im Übrigen tut man, was einem befohlen wird und lässt einen jeglichen Tag für das seine sorgen. Und wenn einer nicht so will wie man will, so sagt man ihm, man würde ihn sofort totschießen. Das ist roh und in Friedenszeiten ungewöhnlich, aber durchaus wirksam. Besonders wenn man das erforderliche Instrument in der Hand hat.“ Abgesehen von der Nonchalance entdecke ich hier einen Wesenszug Detels, den ich noch häufiger bei ihm erkennen werde: Das Sich-Fügen ins Unumgängliche, angereichert mit einer großen, anerzogenen Portion Gehorsam und Pflichtgefühl gegenüber dem Staat, bzw. dem Militär, dem er dient.

Innerhalb weniger Wochen nehmen die deutschen Soldaten das ganze Land ein, um das eigentliche Ziel – Frankreich – in Augenschein zu nehmen. Auf dem Weg dahin wird niemand verschont, weder die eigenen Soldaten, die 30 Kilometer und mehr am Tag marschieren müssen, noch die Bewohner. Am 23. August erreichen sie die französische Grenze. „Wir plündern eine Villa, deren Bewohner fort sind, stark aus.“

Es geht auf Paris zu, Detels Einheit wird nach Cambrai vorgeschickt. Ein Etappenort, ein strategisch wichtiger Eisenbahn-Knotenpunkt, Dreh- und Angelpunkt von Proviantkolonnen. Feldmarschall Paul von Hindenburg errichtet hier sein Hauptquartier. „Die ganze Organisation ist fabelhaft imposant. Lazarettzüge mit Kriegsopfern werden hier abtransportiert. Die Züge fahren fast bis in die Feuerstellungen und bringen die Verletzten direkt in die Heimat.“ Voilà: Da ist sie, die gigantische Kriegsmaschinerie. Sie bedient die riesenhafte Kampfzone rund um Paris. Hunderte Pariser Taxen bringen in langen Konvois die französischen Soldaten an die Front. „Fahren Sie mich bitte in den Tod.“ Fünf schreckliche Tage lang brandet die Schlacht um Paris, die „Marne“-Schlacht. Dann ziehen sich die Deutschen zurück. Der Plan, Frankreich in sechs Wochen zu besiegen, ist gescheitert.

Die Deutschen graben sich ein, der Stellungskrieg beginnt. 300 Meter, manchmal auch nur ein paar wenige Meter breit ist das Land, das zwischen ihren Schützengräben und denen der Franzosen und Engländer liegt. Und so soll es bis 1917 bleiben.

Groß angelegte Offensiven bringen ein paar Kilometer Geländegewinn, das ist es auch schon. Oder, wie Erich Remarque in seinem Roman „Im Westen nichts Neues“ schreibt: „Auf jeden Meter kommt ein Toter.“ So deutlich wie Remarque wird mein Großvater nie. Das, was auch er gesehen und erlebt haben muss, verschweigt er.

Und genauso wenig wie Remarque zuhause seinen fragenden Eltern erzählt, so wenig erzählt auch Detel in seinen Briefen. Er erzählt lieber von dem, was positiv ist, etwa von der Kameradschaft: „Es ist so nett, dass die nordischen Corps immer zusammenbleiben. Wo man geht und steht, trifft man gute Bekannte.“ Nur manchmal kommt Detel auf die Verluste zu sprechen. „Es ist sehr traurig, wie furchtbar viele Opfer dieser Krieg schon auch unter unseren guten Bekannten gefordert hat. Die Nachricht lässt einen hier allerdings merkwürdig kühl. Wohl, weil man sich schon an das Selbstverständliche der dauernden Todesgefahr gewöhnt hat. Und doch, wie großartig ist es, und wie dankbar kann man sein, dass man diese gewaltige Zeit miterleben darf. Möge es glänzend zu Ende geführt werden.“

Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs muss es höllenlaut sein. Stundenlang, ununterbrochen knallt es. Das muss die Soldaten reihenweise traumatisieren und ihre Psyche zerrütten. Kriegstraumatisierte Soldaten, „Kriegsneurotiker“, die nicht mehr einsatzfähig sind, tauchen in der Heimat als „Schüttler“ wieder auf. Sie zittern am ganzen Leib und können nicht mehr aufhören damit. Ihr Anblick sorgt dafür, dass die anfängliche Begeisterung der Bevölkerung für den Krieg sich in pures Entsetzen wandelt.

Was sorgt dafür, dass mein Großvater nicht zum „Schüttler“ wird? Sicher, er ist zutiefst davon überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt als zu kämpfen in diesem Krieg. Er ist dazu erzogen, seinem Land und seinem Kaiser loyal zu dienen. Aber er ist auch resilient. Und er hasst „Gefühlsduselei“. So wie die ganze Familie, so wie viele Menschen dieser Zeit. Wir heutigen – ungeübt im Kämpfen, geschult im Nach-Innen-Horchen – wären vermutlich sofort tot, würde die erste Gewehrsalve über uns hinwegdonnern. Gestorben schon allein vor Schreck, dass uns jemand wirklich an den Pelz will. Diese Kerle von damals, und das sage ich ohne Bewunderung, machten nicht so viel Federlesens von sich, sie nahmen sich nicht so wichtig, stellten sich und ihr Leben in einen höheren Dienst und gaben gewissermaßen die Verantwortung ab.

Das Leben findet im Schützengraben statt. Rettende Mauern aus Lehm, gestützt durch Holzbalken, dazwischen Graswurzeln und Regenwürmer. Stinkend nach Fäkalien. „Ist man glücklich drin im Graben, so ist man gegen Gewehr- und Schrapnellfeuer so gut wie völlig gedeckt. Und auch Granaten können nur etwas tun, wenn sie unmittelbar in den eigentlichen Stand hinein fahren. (…) Nur ein Mann traf im Augenblick, wo er zu uns in den Graben springen wollte, ein abgeschossenes Projektil und war nach 10 Minuten tot.“

Tagelang, nächtelang hockt Detel im Graben. Bis er Befehl zum Abmarsch erhält: gen Ostpreußen, genauer: Masuren.

Das gilt es zu verteidigen, denn russische Truppen sind weit in Ostpreußen eingedrungen. Es ist November, nicht die beste Jahreszeit, um gen Nordost zu fahren. Masuren ist schneebedeckt und bitterkalt. Schon auf dem Weg dahin ist das Erste, was die Seinen von Detel lesen: „Wenn irgend möglich, schenkt mir bitte warme Sachen.“ Die deutschen Truppen marschieren auf Warschau zu. 100 Kilometer nördlich davon kommt es zur großen Schlacht gegen die Russen. Ein einziges Blutvergießen. Nach elf Tagen hat das Regiment so viele Verluste wie im ganzen Krieg noch nicht. „Augenblicklich freuen wir uns wie die Kinder unseres Daseins. (…) Die Quartiere der letzten Nächte waren lächerlich. Bald im Kuhstall, bald in einer Bauernküche, aber man schläft überall gleich gut. Und das Zusammensetzen abends am Herdfeuer zu 10 Mann im verräucherten Lokal mit einem halben Dutzend schweigender Polenkinder, die uns anstarren, ist fabelhaft gemütlich.“

Damit ich das Wort „gemütlich“ jemals wieder benutzen kann, muss ich einmal kurz definieren, wie Detel es meint. „Gemütlich“, das heißt wahrscheinlich: Ich hab überlebt! Und die anderen auch. Wir sind durchgefroren, nass bis auf die Knochen, fix und fertig, dazu hungrig, aber hier ist es warm und trocken, es riecht nach Leben, einer lacht und steckt die anderen damit an. Grundlos, einfach weil es aus ihnen herauswill. So in etwa, Großvater? Nein. Ich werde es nicht nachempfinden können, was er erlebt hat. Ich lebe in einer Welt, in der man sich Cracker mit Paprikageschmack in den Mund schiebt, auch wenn man keinen Hunger hat, dabei die Füße auf den Wohnzimmertisch legt und mit der Fernbedienung die Musik lauter macht. Das ist gemütlich.

Die Kälte, die Detel erlebt, die kenne ich nicht. Und auch nicht die Angst und die Todesgefahr, den Mut und den Kampfesrausch. Ich möchte da jetzt nicht im Sumpf sitzen, bei minus 15 Grad, in dem Bewusstsein, dass ich im nächsten Moment tot sein kann, weil mich jemand unbedingt umbringen will. Aber ich frage mich schon, wie vielfach intensiver Detel gelebt hat als ich heutzutage. Diese Frage habe ich mir schon als Jugendliche gestellt, wenn meine Mutter, Detels Tochter, von ihren Kriegserfahrungen erzählt hat. Da allerdings habe ich fast so eine Art Neid empfunden. Damals dachte ich, dass mein Leben um einiges ereignisloser sei als ihres.

Es geht weiter. Gen Masuren, zurück in deutsches Gebiet, das allerdings von der russischen Armee besetzt ist und jetzt wieder „befreit“ werden soll. „Wir erkämpfen uns mit dem Karabiner Dorf für Dorf, Wilhelmsthal, Kelbassen, Liebenberg“. Tagelang ringen Deutsche und Russen um den Besitz der Dörfer.

Zur Kälte kommen nun auch noch Flöhe hinzu. Schließlich gewinnen die Deutschen die Oberhand. Weihnachten verbringen sie in Südmasuren. Und treiben sogar einen Weihnachtsbaum auf. Detel bekommt aus der Heimat Pakete mit Wäsche, Torte und Schokolade, außerdem einen warmen Mantel, „der Pelzkragen ist reizend aufmontiert und macht mich ungemein wohlhabend aussehend.“ Was nicht gleich aufgegessen wird, wandert in eine Gemeinschaftskiste.

Das erste Kriegsjahr in den Masuren geht ruhig zu Ende. Wobei ich das Wort „ruhig“ wahrscheinlich auch noch einmal neu definieren müsste.

1915.„Man stumpft gegen die Schrecken des Krieges fabelhaft ab. Man hat auch keine Zeit – Gott sei Dank – viel über so traurige Fälle nachzudenken, und so kommt es, dass auch der Tod sehr nahestehender Menschen nur geringen Eindruck hinterlässt. Es kann für euch nicht möglich sein, sich in dies Gefühl hineinzudenken. Von mir selbst kann ich nur sagen, dass, wenn ich hier fallen sollte, ich auf dem Höhepunkt meines Lebens falle, und das ist eigentlich das Beste, was einem Menschen passieren kann.“ Detel ist 28 Jahre alt. Da haben andere längst Beruf und Familie. Das kommt bei ihm zum Glück noch alles. Was wäre das für ein jämmerlicher Höhepunkt eines Lebens?!

Fast 30 Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, wird er an seine Frau über den Tod des gefallenen Neffen Fritjof, Willys Sohn, schreiben – darüber, wie er als junger Soldat im Ersten Weltkrieg mit dem Leid umgegangen ist, das der Tod eines nahe Stehenden mit sich bringt: „Damals war man jung, und wenn man jung ist, dann wehrt man sich dagegen, sich vom Leid beeindrucken zu lassen, das überlässt man willig den Älteren und stirbt lieber selber anständig und ohne viel Aufhebens davon zu machen. Zum Teil liegt das wohl daran, dass man als junger Mensch noch kein bestimmtes Lebensprogramm hat; wenn man älter wird, so hat man immer mehr Wünsche und Ziele, und alles Leid bedeutet, dass einem von diesen Wünschen und Zielen irgendetwas zerschlagen wird, und dagegen bäumt man sich dann wütend auf.“

Jetzt jedoch geht es gnadenlos weiter, nach Osten, ohne Ruhepause. Tagsüber wird gekämpft, nachts wird irgendein armes, noch nicht allzu ausgeplündertes Dorf überfallen, damit wenigstens die Herren Offiziere in weichen Betten schlafen können. Kilometerweite Märsche, Kämpfe, Schützengräben wie in Frankreich.

Anfang Mai wird dann Hals über Kopf das komplette Regiment in die Eisenbahn verladen. Bestimmungsort unbekannt. Zwei Tage geht es mit der Bahn gen Nordost. An der Memel macht sie Halt und spuckt ihre feldgraue Fracht aus. Die muss nun laufen, zwei weitere Tage Gewaltmarsch, dann sind die Soldaten da, wo sie hinsollen: in Kurland.

“Das Land der deutschen Barone. Die ganze Landschaft ist urdeutsch.” So schwärmt Detel von Kurland. Ein Viertel des heutigen Lettlands, der größte Teil der Bevölkerung ist lettisch, aber es leben etliche Deutsche hier – immerhin zehn Prozent der Bevölkerung. Und die haben es in sich: es sind Pastoren, Ärzte, Lehrer, kurz: Akademiker, und vor allem Adlige. Ein Schlaraffenland für diese Leute muss das sein, und zwar schon sehr lange.

Schon im 13. Jahrhundert wurde Kurland vom deutschen missionarischen Ritterorden „Schwertbrüderorden“ unterworfen. Sie gründeten deutsche Städte, und rissen gleich auch noch die Macht über die auf dem Land lebenden Kuren an sich. Die deutsche Sprache wurde die Sprache der Oberschicht, die lettische die der Landbevölkerung. Aber seit 1905 bekämpften die Russen alles Deutsche in Kurland. Als die Deutschen 1915 einmarschieren, ist das Land fast entvölkert. Drei Fünftel der Einwohner sind nach Russland vertrieben, mit Hilfe einer Gräuelpropaganda und unter Anwendung von Zwang.

Detel soll mit seiner Truppe Libau einnehmen – Libau, das muss da eine sehr schöne, kleine, aber bedeutende Stadt mit direktem Anschluss an New York sein. Von dem Hafen aus fuhren jahrelang mehrere hunderttausend Auswanderer mit dem Schiff gen Westen. Jetzt ballern vier deutsche Kreuzer gegen den Hafen.

Detel findet verlassene Schlösser vor. Die deutschen Barone mussten sie verlassen, denn hätten sie deutsche Soldaten bei sich untergebracht, wären sie “rettungslos der Wut der russischen Regierung und des lettischen Pöbels verfallen”. Die Deutschen setzen die Gastfreundschaft der deutschen Barone voraus und richten sich herrschaftlich ein. Erst bei den Keyserlings in Tels-Paddern, dann beim Baron Fircks. “Riesige, geschmackvoll eingerichtete Säle und Zimmer. Mit Clubsesseln, wundervollen alten Sachen, Billiard, Flügel, Phonola (ein selbstspielendes Klavier), tadelloses Bett, was will man mehr.“

Detel schaut sich die verlassenen Felder an, die wenigen Kornvorräte, die es hier gibt, würde er am liebsten nach Deutschland schaffen. Denn “ich nehme nicht an, dass wir die Absicht haben, dieses Land zu behalten. Wenn auch jeder Quadratmeter mir wertvoller erscheint für Kolonisierung und Germanisierung als ganz Belgien.” Wie groß können Jahrhunderte sein. Oder auch: wie klein. Erst 100 Jahre ist das her, dass mein Großvater es als sein ganz selbstverständliches Recht ansieht, einem anderen Land die Identität zu entreißen, weil er der Überzeugung ist, die eigene sei besser. Heute prangern wir im Westen an, dass Russland mit der gleichen Absicht einen Krieg gegen die Ukraine führt.

Vor allem die Adligen Deutschlands scheinen schon lange herumphantasiert zu haben, die Deutschen sollten in „Mitteleuropa“ eine Führungsrolle bekommen, kulturell, wirtschaftlich und politisch. Wobei bei jedem der Begriff „Mitteleuropa“ ein anderer ist. Alle aber sind sich einig darin, dass die jeweilige einheimische Bevölkerung den Führungsanspruch der Deutschen schon im eigenen Interesse respektieren würde.

Die deutsche Militärverwaltung jedenfalls plant, dass Kurland künftig Siedlungsgebiet für demobilisierte deutsche Soldaten wird.

Die lettische Bevölkerung, so phantasiert Detel, “müsste unter strenge Ausnahmegesetze gestellt und möglichst rausgegrault werden.“ Herrendünkel.

Mitau wird eingenommen, ganz Kurland ist mittlerweile von den Deutschen besetzt. Eine deutsche Militärverwaltung regiert das Land und bezieht dabei die eingesessenen Deutschen mit ein. Detel fängt schon an, sich zu langweilen, da heißt der Befehl: Marsch auf Riga! Bei Schönberg südlich von Riga graben sich die Truppen ein “und sind auf dem besten Wege, zum Stellungskrieg überzugehen.” Detel ist wieder tagelang mittendrin, in wüsten Kämpfen. Tagelanger Regen lässt die Soldaten in Lehmkleister waten. Die Folge sind Erkältungen und Fußkrankheiten. Acht Tage am Stück müssen die einfachen Soldaten an der Front ausharren, kommen nicht aus den nassen Klamotten heraus.

Es ist gerade mal Oktober, aber nachts friert es schon. Da freut sich Detel über den Pelz, den er nebst Torte, Wein und Stiefeln von zuhause geschickt bekommt. Und schickt mit dem nächsten Brief gleich seine Weihnachtswünsche: “ein paar Pulswärmer, Bauchstrumpf und Pelzschlüpferchen für die Füße.”

Angesichts der Großzügigkeit seiner Lieben fragt er sich, ob sie sich das eigentlich leisten können? “Wenn man nur einmal ein klares Bild darüber bekommen könnte, wie es tatsächlich mit der Lebensmittelfrage in Deutschland aussieht.”

Seine Familie wird ihm keine ehrliche Antwort dazu geben. Deshalb werfe ich ein kurzes Schlaglicht auf die Situation in Deutschland: Dutzende Frauen stehen vor dem Lebensmittelladen Göbel in Berlin-Friedrichshain und protestieren lautstark gegen steigende Butter-Preise. In kurzer Zeit wächst ihre Menge auf fünf- bis sechstausend Menschen an, die johlen, pfeifen, und Steine ins Schaufenster und auf die herbeigeeilten Polizisten werfen. Den ganzen Oktober über sammeln sich abends in den Arbeiterbezirken Berlins und anderer Städte die Unzufriedenen und machen ihrem Unmut Luft. Stundenlang müssen sie vor den Geschäften anstehen, um oft genug nichts Essbares mehr vorzufinden, wenn die Reihe endlich an ihnen ist. Schon zu Beginn des Jahres war als erstes Nahrungsmittel das Brot rationiert worden, nun folgt auch noch die Milch.

Bei Detel wird Heiligabend in einer leeren Scheune ordnungsgemäß ein Gottesdienst veranstaltet. “Von den Tannenbaumlichtern wurde langsam eines nach dem anderen vom Ostwind und Schnee, die durch die Kirche sausten, ausgeblasen. (…) Der Pastor sprach laut und langweilig, aber kurz. Und als er Amen sagte, erschien auch der Kommandeur. Und war pikiert, dass die Sache schon erledigt war.”

1916: Im Februar bekommt Detel endlich auch einmal Fronturlaub, nach über einem Jahr. Er ruht sich zwei Wochen zuhause aus.

Im Juni geht es in das härteste Kapitel von Detels Kriegserlebnissen, in den Nordwesten der Ukraine. Es wird blutig, zynisch, es stinkt nach Leichen und nach Pseudo-Heldentum. „Mein eines Masch.Gew. fuhr ihnen sofort wundervoll in die Flanke. Unsere Kerls waren wundervoll, mussten nur immer wieder zu ruhigem Schießen ermahnt werden.“ „Ein kurzes Wanken, und rückwärts flutete die braune Welle … und unter brausendem Hurra fährt eine Handgranate in die fliehenden Russen hinein. 30 Gefangene brachten sie mit zurück, massenhaft Tote lagen auf dem Felde.“ Wochenlang geht das so. Es wird Herbst, es ist kalt und regnet viel, die Unterstände werden feucht, die Leute werden krank, sie leiden an Durchfall, die Lazarette sind voll. Keiner hat mehr Kraft, wirklich zu kämpfen. Und das Schlachtfeld liegt voll gefallener Soldaten, die nicht beerdigt werden können.

„Widerlich war, dass es immer und überall nach Leichen stank. Wir haben in den Tagen, in denen ich draußen war, vor unserer Stellung noch etwa 50 begraben. (…) Das Herumsuchen in den stockfinsteren Nächten war recht unerfreulich. Das ganze Gelände vor der Stellung ist umgepflügt. Immerfort fällt man in anderthalb Meter tiefe Granatlöcher. Wenn man Pech hat, landet man unten auf einem toten Russen. Ich hätte einmal fast gespien, als ich merkte, dass ich schon seit ein paar Minuten auf einer Leiche stand. Wann und wie soll bloß diese Schweinerei bloß ein Ende nehmen?“ Kein Heldentum mehr. Detel will nur noch raus hier. Als Vater Fortunatus ihn fragt, ob er nicht doch allmählich eine Zivilanstellung anstreben möchte, willigt er ein – nicht wirklich begeistert, weil er sich als Drückeberger fühlt, aber um fortzukommen von hier. Die Stellung ist endlich winterfest gemacht, da kommt der Befehl zum Abmarsch. Nach vier Monaten Ukraine heißt das Ziel: Rumänien.

Die Rumänen treten den Russen in ihrem Kampf bei. Detels Mannschaft marschiert ins Siebenbürger Bergland. Detel ist beglückt von der Schönheit der Hatseger Berge. Er steckt seine Nasen in duftende Rosen, spielt Klavier und fühlt sich endlich einmal wieder als Mensch. „Du kannst dir keine Vorstellung machen, wie man alle diese kleinen Kulturgenüsse zu schätzen lernt, wenn man 4 Monate lang nur unter Wanzen, Flöhen, Soldaten und Schweinen in Menschengestalt vegetiert hat.“ Die Bewohner sind vor den rumänischen Truppen geflohen, die sich nun auf die Gebirgskämme zurückgezogen haben. „Die vielen leerstehenden anständigen Häuser verlocken stark zum Mitnehmen des Nötigsten.“

Nach erfolglosen Kämpfen im Gebirge heißt es: nach Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens. Craiova wird eingenommen. Siegergier regt sich. „Hoffentlich gelingt es uns nun, endlich einmal dieses Land nach allen Regeln der Kunst auszusaugen.“ Detel wird noch genug Gelegenheit dazu bekommen, genau dies zu tun. Am 6. Dezember erobern deutsche Truppen die Hauptstadt Bukarest.

Noch ein kurzer Blick nach Deutschland: Im Winter 2016/ 1917 ist es in Deutschland bitterkalt, es herrscht Hunger, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Kohle, aber auch mit allen anderen Dingen des täglichen Bedarfs, ist völlig unzureichend. Die Ernte war schlecht, für fast alles gibt es mittlerweile minderwertige Ersatzstoffe, der Schwarzmarkt floriert, die Leute müssen stundenlang anstehen, sie tauschen Wertgegenstände gegen Butter und Eier. Die Steckrübe, eigentlich ein Futtermittel für Tiere, muss die fehlende Kartoffel ersetzen. Tagein, tagaus müssen die Menschen Steckrüben-Suppe, -Auflauf, -Pudding, -Frikadellen, -Koteletts, -Klöße, -Mus und –Marmelade essen. Weshalb der Winter auch „Rübenwinter“ genannt wird. Als klar wird, dass kein Ende des Kriegs in Sicht ist und die Generalität auch gar nicht beabsichtigt, einen Frieden abzuschließen, treten die Menschen in mehreren Städten Deutschlands und auch Österreichs in spontane Massenstreiks. Insgesamt sterben schätzungsweise 700.000 Deutsche während des Ersten Weltkriegs an den Folgen der Unterernährung.

Detel bekommt davon erst im Februar etwas mit. Er verbringt den Monat glücklich zuhause. Ich nehme an, dass er dort lange und ernsthafte Gespräche mit Vater Fortunatus darüber geführt hat, welche andere „Verwendung“ er im Krieg noch haben könnte. Offenbar lässt der nun seine Kontakte spielen, von einer „königlichen Hoheit“ ist die Rede, ich schätze, damit ist der Großherzog von Mecklenburg gemeint, Detel stimmt der Hoheit jedenfalls voll und ganz zu: „Stellungen in der Kriegszivilverwaltung kann ich mir gewiss sehr interessant denken.„

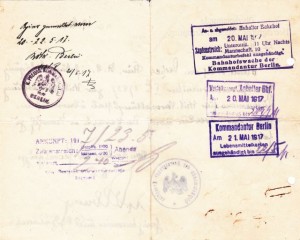

Zunächst verbringt er zweieinhalb Monate in Belgien. In einer Art Fortbildung für Offiziere. Dann kommt er für gerade einmal acht Tage ins Elsass. Was für ein Hin- und Hergeschiebe. Dann kommt per „Fernlichtfunkspruch“ aus Brüssel die Benachrichtigung, dass Detel von nun an als Beamter in der Militärverwaltung von Rumänien in Bukarest eingesetzt wird.

Detel wird der Abteilung des Inneren zugeteilt. Was genau er hier tun soll, weiß er noch nicht. „Vorläufig sehe ich mich etwas in den miserabel geführten Akten um, um einen Begriff zu kriegen, was hier los ist.“ Die rumänischen Ministerien sind weitestgehend wieder mit Rumänen besetzt und werden von den Deutschen beaufsichtigt. Jedes eingehende Schriftstück wird von den Deutschen, bzw. den dort sitzenden deutschen Verbindungsoffizieren geprüft.

Bald stellt sich heraus, dass Detel sich hauptsächlich um das „Sanitäts- und Polizeiressort des Ministeriums des Inneren“ kümmern soll. Eine merkwürdige Zusammenstellung zweier Bereiche in einem Ministerium. Die Deutschen haben die Direktive, sich nach den rumänischen Gesetzen zu richten.

In der Zeitschrift der deutschen Besatzung, der „Rumänien in Wort und Bild“ vom 26. Mai 1917, No. 3. Steht, was unter anderem Detels Aufgabe ist: „das wirtschaftliche Leben so rasch wie möglich wieder in Gang zu bringen, um den gewaltigen Überschuss an Getreide, Futtermitteln, Mineralölen, den das Land jährlich ausführte, den Mittelmächten nutzbar zu machen.“ Eine schöne Umschreibung für: so viel wie möglich nach Deutschland exportieren.

Am Wochenende fährt Detel mit Kollegen nach Sinaia, einer Stadt in den Bergen, rund eine Fahrstunde von Bukarest entfernt. Auf 2000 Metern Höhe steht er inmitten von Alpenrosen und Enzianen und ist glücklich. „Ich musste immer wieder denken, wenn die Menschen nur ahnten, wie wunderschön die Erde ist, dann würden sie sich das Leben darin nicht so widerlich machen.“

Detel muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass man Probleme auch auf friedlichem Weg lösen kann, statt mit dem Gewehr. „Für manchen gordischen Knoten wünscht man sich Alexanders Schwert. Und wird doch gezwungen, ihn mit feinster juristischer Feinarbeit Faden für Faden zu zerlegen. Selbst Arbeiterversicherung und Eichdienst sind im vollen Umfang wieder eingeführt. Als ob nicht jeder Zentner Weizen, der von hier nach Hause geht, wichtiger wäre, als dass die Waage vorschriftsmäßig geeicht ist.“

Wenn schon nicht Weizen, so bekommt Vater Fortunatus kistenweise Erbsen, Bohnen, Grieß und Nudeln, Tee und Kakao.

Das Leben ist teuer in Bukarest. Detel bekommt „Leutnantsgehalt und 3 Mark Verpflegungsgeld pro Tag. Da die Verpflegung etwa 300 Mark monatlich kostet, reicht man nicht weit.“ Er bekommt von zuhause Zuschuss. Ohne geht es nicht. Unglaublich, eigentlich. Da ist man ein hohes Tier geworden und kann doch nicht ohne Vatterns Unterstützung von zuhause leben.

Der interessantere Schauplatz aber liegt zurzeit weiter östlich: Russland bricht zusammen. Damit hatte Deutschland nicht gerechnet, als es im April den Russen Wladimir Iljitsch Lenin in einen Zug steckte und ihn nach Russland transportierte, damit dieser dort mit seinen Umsturz-Plänen den Kriegswillen untergraben und das Zarenreich weiter destabilisieren sollte. Am 7. November stürzen Lenins Bolschewiki die Regierung und übernehmen die Macht. Sie errichten eine Räteregierung aus Arbeitern, Bauern und Soldaten, propagieren die Diktatur des Proletariats und rufen die Revolution aus. Schon einen Tag später verkünden sie, dass sie sich aus dem Krieg zurückziehen wollen. Sie verabschieden ein von Lenin formuliertes „Dekret über den Frieden“, in dem sie Friedensverhandlungen ankündigen. Schon im Dezember starten sie damit. Und zwar in der weißrussischen Stadt Brest-Litowsk.

In Detels Ministerium ist das Thema Frieden in aller Munde. Ob er schon in zwei Wochen kommt? Oder doch erst in Monaten?

Im März 1918 werden die Füllfedern in Tinte getaucht: Der Friedensvertrag ist unterzeichnungsreif. Golo Mann wird einmal schreiben: „Der Friede von Brest-Litowsk wird der vergessene Friede genannt, aber die Deutschen haben ihn nicht vergessen. Sie wissen, dass sie Russland geschlagen haben, manchmal betrachten sie es mit Stolz als die eigentliche, obgleich unbedankte, europäische Leistung des Kriegs.“

Die für Detel entscheidenden Beschlüsse des Vertrags: Rumänien scheidet aus dem Krieg aus, die Deutschen beenden ihre Besetzung.

Kaum ist die Tinte getrocknet, wird im Westen der große Kriegsapparat wieder angeschmissen. Jetzt oder nie, werden sich die Kriegsherren gesagt haben. Denn jetzt kann ein großer Teil der Soldaten von der Ostfront als Verstärkung hinzugezogen werden. Zum ersten Mal sind es tatsächlich mehr deutsche als gegnerische Soldaten, die sich an der Westfront gegenüberstehen. Und zum ersten Mal seit 1914 stehen wieder deutsche Truppen 50 Kilometer vor Paris.

Aber der erhoffte Durchbruch gelingt nicht. Die deutschen Soldaten sind zu erschöpft, das Gelände zu unwegsam, die Versorgung kann nicht mehr gewährleistet werden. Die Männer haben Hunger, plündern französische Weinhandlungen, sind alkoholisiert und disziplinlos. Nicht wenige streiken regelrecht, sie greifen trotz Befehl nicht an, versuchen sich dem Frontdienst zu entziehen oder lassen sich von den Gegnern gefangen nehmen. Die Oberste Heeresleitung ordnet patriotische Appelle an, aber auch die nutzen nichts mehr. Hunderttausende leicht Verletzte marschieren Richtung Heimat. Dort ahnt man von all dem nichts. Die Zeitungen zeichnen immer noch ein rosarotes Bild von der Frontlage. Aber mehr und mehr Politiker trauen sich in der Heimat zu fordern, dass nicht mehr nur die Oberste Heeresleitung über den Krieg zu entscheiden hat, sondern auch das Parlament. Im September sieht die Oberste Heeresleitung offenbar keinen anderen Ausweg mehr als den der Parlamentarisierung – wahrscheinlich mit dem Zweck, sich aus der Verantwortung des Regierens zu stehlen.

Der Schock darüber ist riesig, in der Bevölkerung und bei den Politikern. Bis zuletzt haben sie geglaubt, dass das, was die Propaganda sagt, wahr ist. Unter dem Prinzen Max von Baden wird eine neue Regierung gebildet. Am 3. Oktober gibt sie ein Friedensgesuch an den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson heraus.

Alles befindet sich in Auflösung. Detel ist Ende Oktober noch in Bukarest, aber nicht mehr bei der Militärverwaltung, sondern beim Militär. Sein Job ist wieder der des Offiziers, der an der Front steht.

Wenige Tage später kommt ein Brief von ihm aus Belgien. Wo genau? Das verrät er nicht. Denn es wird „die Hälfte der Briefe geöffnet und man darf bei Todesstrafe keine Ortsnamen und überhaupt eigentlich nichts Interessantes schreiben. Also ich kann zunächst nur melden, dass es mir gut ergeht. Ich sehe mir noch den Krieg von hinten an.“ Im September hat der belgische König die Führung der flämischen Armee übernommen und marschiert auf Brüssel, um die Stadt und das Land von den Deutschen zu befreien. König Albert I. zieht unter dem Jubel der Bevölkerung in die Städte ein, die er verlustreich zurückerobert. Die Deutschen sind überall auf dem Rückzug. Kämpfend und plündernd.

„Inzwischen habe ich mich ein paar Tage mit Franzosen, Engländern und Amerikanern rumgeschlagen. Unsere Leute sind gottlob noch großartig. Der Patriotismus geht ja auch wie die Liebe größtenteils durch den Magen. Und dafür, dass dieser immer gut gefüllt ist, sorgt die Feldintendantur jetzt hervorragend. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Und wenn eine Truppe drei Monate lang ohne Ruhe in vorderster Linie und vielfach in Großkampf gelegen hat, so ist es aber unbedingt nötig, dass sie sich einmal erholt. Sonst kommt der Bolschewismus doch. Ich bin gestern mit den Schützen des Regiments, nachdem ich sie drei üble Tage und ebenso viele Nächte im Kampf geführt hatte, sieben Stunden zu Fuß marschiert und in jedem Dorf wurde Tritt gefasst und die vielen alten unpassenden Lieder gesungen. Österreich scheint mit hörbarem Krach zerplatzt zu sein.“ Österreich kann nicht mehr, die deutschen Soldaten können nicht mehr, Detel kann nicht mehr.

Am 7. November ruft der USPD-Politiker Kurt Eisner in München die Republik aus. Am 9. November erfasst die Revolution Berlin.

Am 10. November reist Kaiser Wilhelm II aus dem Oberhauptquartier in Spa direkt ins niederländische Exil. Völlig geräuschlos geht das vor sich. Kein Hahn kräht mehr nach diesem Kaiser, den die Deutschen doch jahrelang so umjubelt haben. Puff! Da ist das Machtgebilde des Deutschen Kaiserreichs in sich zusammengefallen. Und mit ihm auch die Macht des deutschen Adels und der Glaube an die Obrigkeit qua Geburt. Am 11. November wird in Compiègne bei Paris der Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und der Entente unterschrieben. Der Erste Weltkrieg ist beendet.

Detel marschiert nach Hause. Ende November ist er in Hagen in Westfalen wieder auf deutschem Boden. „Alles geht in größter Ruhe und Ordnung.“ In seiner Truppe geht es nach altem deutschem militärischem Brauchtum zu. Wehe, es komme einer mit der roten Fahne der Revolution daher. Detels Schwadron hat als Opposition zu den „Schweinen“ eine große schwarz-weiß-rote Fahne dabei, ich nehme an, die Reichskriegsflagge. Und damit das Ganze auch wirkt: „Die Musik marschiert vorne weg und bläst: heil dir im Siegerkranze, Deutschland Deutschland usw. Wir haben sogar einen Soldatenrat gegründet, was unseren Kerls viel Spaß machte. Bei der Wahl erhielt ich 25 Stimmen, was gottlob nicht ausreichte.“

Schwarzer Humor, schwarze Stimmung. Detel muss sich furchtbar fühlen in diesen Tagen, das weiß ich aus späteren Briefen und Tagebucheinträgen. Er fühlt sich als Besiegter. Seine Träume, sein Selbstbewusstsein, sein Gesellschaftsbild, all das muss in Trümmern liegen. Er versucht, sich möglichst wenig Gedanken zu machen, und gibt das auch zu. „Ich nehme an, dass ich bald entlassen werde. Ich mag noch gar nicht daran denken, welche schweren Entschlüsse mir dann bevorstehen. Diese kurze Zeit ließ ich mir noch den Luxus, in den Tag hineinzuleben. Die Berufswahl später wird schwierig genug werden.“ Im Krieg war er nur ein kleines Teil in einem Riesen-Apparat. Nun ist der Apparat in die Luft gesprengt worden und die kleine Schraube Detel muss lernen, wieder für sich als Individuum Verantwortung zu übernehmen. Kein Leichtes.

„Wie viel nun eigentlich von dem großen Trümmerhaufen, der früher Deutschland hieß, noch übriggeblieben ist, viel scheint es nicht zu sein.“

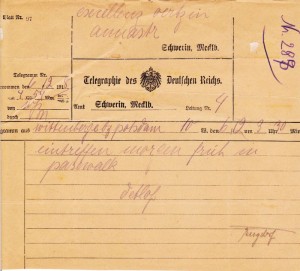

Eintreffen morgen früh in Pasewalk

Detel kommt als Geschlagener zurück. Aber er kommt zurück. Lebend, und ohne große physische oder psychische Blessuren. Fast zehn Millionen Soldaten haben ihr Leben gelassen im Ersten Weltkrieg, darunter zwei Millionen aus Deutschland. Von den 22 – 25-Jährigen fiel jeder dritte. Hunderttausende kamen als nervliche oder körperliche Wracks zurück, schwer verwundet an Leib und Seele.

Wie ging es für diese Menschen weiter? Ich möchte an dieser Stelle den Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler zitieren, der für einen Artikel im „Spiegel“ zusammengefasst hat, warum die Nachkriegszeit – oder soll ich sagen: Vorkriegszeit? – fast so brutal weiterging wie die Kriegsjahre. „Mehr als 13 Millionen deutscher Soldaten hatten jahrelang Lebensgefahr, Verwundung, Verstümmelung, Vergiftung und vielfachen Tod erlebt. Die Hemmschwelle vor Gewalt und Aggression war tief abgesenkt worden. Die Gewöhnung ans Töten, das als kriegsförderliche Leistung aufgewertet, mit Orden und Beförderung belohnt wurde, beherrschte den Alltag. Millionen Männer kehrten, an menschenverachtende Kämpfe gewöhnt, im Umgang mit Waffen erfahren, erbittert über die Niederlage, aus dem Krieg zurück. Zu Hunderttausenden füllten sie die neuen paramilitärischen Kampfverbände vom „Stahlhelm“ über den „Roten Frontkämpferbund“ bis zu den „Sturmabteilungen“ der Nationalsozialisten. Der Staatenkrieg wurde als Bürgerkrieg zwischen rechtem und linkem Lager fortgesetzt.“

Der Krieg, dieses Gemetzel mit einer nie zuvor gekannten Brutalität, ebnete einer neuen Epoche den Weg: einem Zeitalter der Extreme, der Diktatoren Lenin, Stalin und Hitler. Nichts machte Hitler so populär, wie sein Schwur, die „Schmach von Versailles“ wieder gut zu machen.

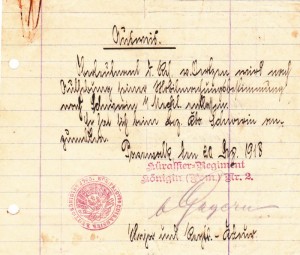

Entlassung aus dem Krieg

Der Friedensvertrag von Versailles reduzierte Deutschland um mehr als ein Zehntel seiner Fläche und verpflichtete es zu gigantischen Reparationszahlungen. Detel wird an den Verhandlungen über die einzelnen Zahlungen direkt beteiligt sein.